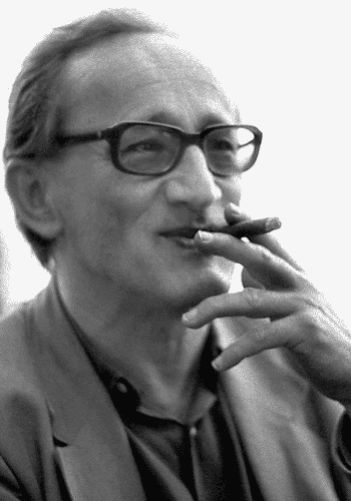

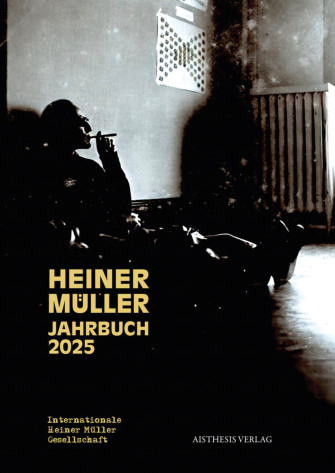

Heiner-Müller-Jahrbuch 2

Herausgegeben von Norbert Otto Eke, Janine Ludwig, Florian Vaßen

im Auftrag der Internationalen Heiner-Müller-Gesellschaft

160 Seiten, zahlr. Abb.

kartoniert

Auch als E-Book erhältlich: ISBN 978-3-8498-2118-0

„Deutschland 1989 – Heiner Müller“, das Schwerpunkt-Thema des zweiten Jahrbuchs der IHMG, konzentriert sich auf Heiner Müller am Ende der deutschen Teilung. Es entwickelt sich in dieser Zeit eine besondere politische und kulturelle Konstellation, auf die Müller reagiert und in der er agiert. Es eröffnen sich für ihn neue gesellschaftliche und ästhetische Perspektiven auch in Form von Unsicherheit und Widerspruch – Müller hat ‚Schwierigkeiten mit der Einheit‘. Im ersten Teil des Jahrbuchs fächern wissenschaftliche Beiträge diesen Aspekt mit Blick auf Müllers Lyrik, Die Hamletmaschine, Einstürzende Neubauten und Kafka auf. Der zweite Teil, „Müller-Material“, legt einen Schwerpunkt auf Interviews und beinhaltet (Wieder-)Entdeckungen, etwa von Müllers unveröffentlichtem DEFA-Szenarium Die Brigade, einer handschriftlichen Notiz oder Müllers Interview in New York nach dem Mauerfall.